2023.04.03更新

浅草の学習院と呼ばれる「浅草寺幼稚園」。

最近では「セレブ幼稚園」と言う人もいる。

たしかに、入園試験がある全国では稀な幼稚園だ。

父兄も裕福な方が多いかもしれない。

有名私立小学校への進学者も多い。

その数は全国指折りに違いない。

特筆すべきことは、昭和30年代からすでに入園試験が課せられ、有名私立小学校や国立大学への進学者が多かったことだ。

すなわち、浅草寺幼稚園は「セレブ幼稚園」というより、「名門幼稚園」なのだ。

しかも、浅草中の人から愛され、誇りに思われている幼稚園である。

残念ながら、浅草寺幼稚園についての記述はあまりにも少ない。

だからイメージが湧かないのだ。

私が書いた『浅草のおかあさん』のなかで、浅草寺幼稚園がどんな幼稚園なのか紹介した。

(第3話 浅草の学習院「浅草寺幼稚園」)

内容を抜粋したので、参考にしていただきたい。

(抜粋内容)

浅草っ子が大人になって、おかあさんを思い浮かべるとき、真っ先によぎる光景は浅草寺幼稚園である。

うららかな春の日に、おかあさんに手を引かれて行った入園式のことを思い出すからである。

浅草っ子にとっては、この光景がおかあさんの最初の記憶の舞台になっている。この記憶を起点にして、遊戯会で自分の歌や劇を父兄席から見守ってくれたおかあさん、卒園式にも付き添ってもらったおかあさんというようにつながっていく。

浅草には名門と呼ばれる店が多くある。

天ぷらの「三定」や蕎麦の「尾張屋」などの名がぱっと浮かぶ。

しかし、この浅草寺幼稚園も浅草では名門中の名門であり、浅草っ子の自慢でもある。

その名が示すとおり、浅草寺経営の幼稚園であり、「雷門」から仲見世を歩いて浅草寺に向かう途中、宝蔵門のちょっと手前にある。

浅草寺幼稚園を卒園すると、幼稚園の敷地に続く伝法院で謝恩会のようなものが開かれた。

この伝法院が茶人小堀遠州の作と伝えられていることを知ったのはずっとあとからである。

私のアルバムに貼られたそのときの写真を見ると、そこには浅草小学校や田原小学校、富士小学校などに進んだよそ行きの服を着た子供も多く写っているが、私立の小学校や国立大学の附属小学校の制服を着た子供も多く写っている。

学習院の紺の蛇腹の制服を着た子供もいるし、暁星のフランス海軍風の黒い詰襟を着た子供も写っている。

教育大学附属小学校(現在の筑波大学附属小学校)の制服を着ている女の子もいる。

担任だった先生はそんな生徒たちの肩に、後ろからそっと手を乗せている。

どこか誇らしげである。

これが昭和三十六年ごろの写真だから驚きである。

しかも浅草には兄弟そろって学習院、暁星といった商店も多い。

強いて言えば、慶應の幼稚舎の制服を着た子供を私はまだ見たことがない。

これが、浅草寺幼稚園が「浅草の学習院」といわれる所以(ゆえん)である。

本当の学習院がこの話を聞いたら、顔を真っ赤にして怒りそうだが、前に述べた「早稲田=苦学生=偉い」といった論理と同じで、「いい家の子も多い=学習院」となったのだと思う。

実は昭和三十六年ごろは、まだ、そんな呼び方はされていなかった。

おそらく年を追うごとに私立の小学校に進む児童が増えたことから、そんな呼び名が広がったのだと思う。

読者のみなさんに誤解がないように言っておくと、浅草の商店の親たちは、ちょっとお金を持っているから子供を私立の小学校に行かせるというよりは、自分たちが忙しくて子供の面倒をよくみられないから、学校にお任せするといった感覚の方が強い。

そのため、小学校から中学、高校、できれば大学まで続いている学校が選ばれる。

だから兄弟そろって学習院、暁星といった家が出てくる。老舗の跡継ぎは立教に通っていることも多い。

浅草寺幼稚園は伝法院横にある。(門の中が「浅草寺幼稚園」)

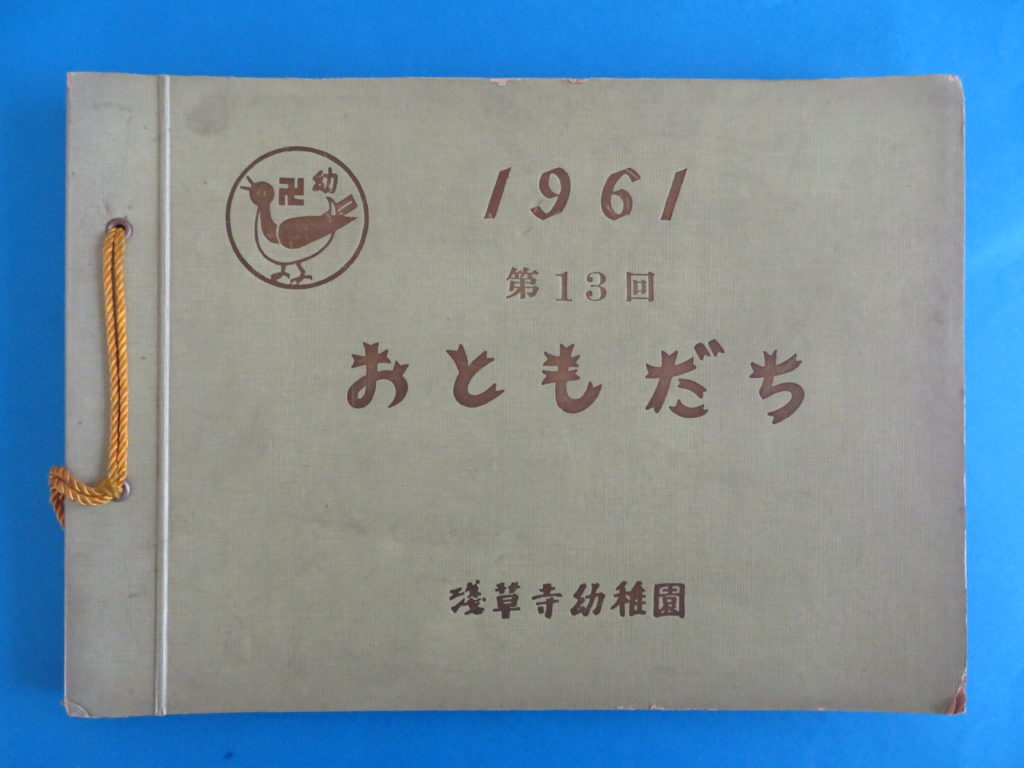

1961年(昭和36年)卒園生に贈られたアルバム

浅草寺幼稚園の先生方が、クラスごとに思い出の写真を貼って卒園生に渡してくれた。

浅草寺幼稚園の先生方のやさしさが伝わってきそうだ。

アルバムと一緒に配られた昭和35年度の「保育報告」には、

学習院初等科、立教小学校、暁星小学校、川村学園小学校、森村学園小学校、東京女学館附属小学校、日出学園小学校、教育大学附属小学校、学芸大学附属小学校に進学した児童がいたことが報告されている。

当時、慶應義塾幼稚舎と並び最難関と言われた教育大学附属小学校に4名も進学していたことは驚きである。

心に残り続ける昭和のおかあさん

『浅草のおかあさん』

・冒頭の画像はアルバムに貼られていた浅草寺幼稚園です。